لو طلب الدارس – ولو بنظرة إجمالية – معاينة خريطة المناهج والمقاربات في درس الشعر العربي الحديث، لوجد أنها متعددة ومتنوعة؛ وأنها تتقيد بمنهج بعينه أو بمقاربة في حد ذاتها، ـأو لوجدها تجمع وتخلط بينها في السبيل الدراسي الواحد. وهو ما يخالف بصورة أكيدة خريطة النقد العربي القديم، ويجعل الدرس يقترب ويتفاعل في صورة أكيدة مع مذاهب فلسفية متنامية بين نهايات القرن التاسع عشر وعقود القرن العشرين.

لو طلب الدارسُ التوقفَ – ولو على عجل – أمام بعض هذه المناهج والمقاربات، لأمكنه مراجعة بعض ما تقوم عليه من أسس في بنائها، ومن توصلات في نتائجها التحليلية. هذا ما يمكن معاينته في أكثر من سبيل دراسي عالجَ التغيرات البنائية في الشعر العربي الحديث، منذ العقود الأولى في القرن العشرين، وفق منظور عروضي.

المنظور العروضي : هذا ما يمكن تتبعه، في مقالات وكتب لشعراء ونقاد (أو لشاعرٍ بلباس ناقد في أحوال كثيرة)، وجدوا في العروض وتنويعاته، أو في التخفف منه، أو في صياغة صيغ جديدة منه، التشكُّلَ الأكيد في القصيدة العرببة المتغيرة : بات العروض (كما في النقد القديم) عمودًا جديدًا – مختصرًا في واقع الأمر، لما كان يتعدل ويتغير ويتشكل في أبنية القصيدة العربية. هذا ما يلقاه الدارس في أكثر من جدال، في القاهرة أو بغداد أو تونس وغيرها، حول "الصيغ" الشعرية المتبدلة... وقد يكون ما بقي من جدل "الشعر الحر" في منتصف القرن الماضي، في بغداد، أو في مدن أخرى، الرجع الأقوى لهذا المنظور العروضي المتمادي.

ما انتهى إليه هذا الدرس مفيد في بعض توصلاته، ولا سيما العروضية : تأكدَ أن ما بقي من العروض القديم في القصيدة الحديثة يتعين في : ثبوت التفعيلة، في تنوع القافية وحضورها المتباين، وفي اقتصار القصيدة على عدد محدود من الأوزان الشعرية، خصوصًا "البسيطة" منها، وفي تخفُّفٍ مزيد من انتظام التفعيلة المتسق...

هكذا جرى النظر إلى التشكل الشعري الجديد وفق منطق "البيت"، فيما يستحسن النظر إليه وفق منطق "السطر" (د. عز الدين اسماعيل)، من دون أن يكون للسطر "وحدة" قائمة بنفسها، وإنما وفق تعالقات باتت تنتظم بين الأسطر، تبعًا لخيارات وتدبيرات يُجريها الشاعر، وتجعل من القافية، ومن علاقات التوالي بين سطر وآخر، ذات تجليات متنوعة ومتغيرة.

المنظور النصي : كان لانبثاق النظريات "البنيوية" تجليات سريعة وأكيدة في الدرس العربي الحديث للقصيدة (قبل غيرها)، ما ظهر في دراسات وكتب جعلت من الأفق اللغوي للنص منطلقًا ومنتهى له : باتت للنص حدوده وعلاماته، ما يجعله أقرب إلى مادة للفحص المجهري في مختبر، أو لاستبيان علاقات هندسية وربما منطقية بين عناصره... هذا ما أبعدَ الدرسَ عن المعاينة العروضية والبلاغية الجزئية والتجزيئية، وعن "التذوق" الانطباعي والاستنسابي، ما جعل النص "بناءً"، له طلة "معمارية"، إذا جاز التشبيه، تتمثل في كل جزء منه، وفي العلاقات الأكيدة التي تستوجب انتظام العلاقات بين هذه الأجزاء.

باتت القصيدة نصًا "عاقلًا" و"معقولًا" في الآن عينه، وإن كان "تعقُّلُه" هذا يحتاج إلى استجلاء وتبين...

المنظور الثقافي : سلك المنظور النصي (البنيوي)، في تحاليله، مناحي أدت به إلى "طرق غير نافذة" (كما يقال عن الطرق المسدودة، أي التي لا تفضي إلى غيرها)، أو بلغَ نتائج "أفقرت" القصيدة، و"جففتْها"، أو جعلتها أبنية منطقية أو رياضية حتى حدود العدمية الاجتماعية والتاريخية. فلم يَسقط الشاعر من القصيدة ("موت المؤلف") فقط، وإنما سقط "التعبير" و"الإرسال" و"القصدية" في أي قول شعري...هكذا جرى الانتباه المزيد إلى سبل في الدرس اللساني الجديث (إميل بنفينيست) تعاملت مع "البنيوية"، لكنها أبقت، تحت النظر، العلاقات بين المفردات واستعمالاتها التركيبية كما "المقصدية" أو "التواصلية" وغيرها، ما أظهر أن اللغة قابلة لـ"نملُّكٍ" فرداني، سبق أن تمَّ إسقاطه أو تغييبه.

هذه المحاضرة :

أدافع، في هذه المحاضرة، عن سبيل في النظر والدرس يتعين في جملة من المحددات :

- أن تتوافر في المنهج، والمقاربة، والسبيل التحليلي، إمكانية نقد المنهج لنفسه بنفسه، فلا يأتي الدرس والعرض "مُسقطًا" بمعنى ما، "مفروضًا"؛

- وجوب النظر ابتداء من النص، ومن لغويته الماثلة؛

- وجوب النظر إلى النص بوصفه "شفافًا"، مثل مرآة ونافذة مفضية إلى خارجها؛

- وجوب النظر إلى النص بوصفه "صنيعًا" متعالقًا مع ما يحيط به من صنائع أخرى، نصية وجمالية، محلية أو أجنبية.

هذا ما يتعين في ما أسميه : "النص الشفاف"، أي في سبيل في النظر ينطلق من معاينة النص، في علاماته وعلاقاته، الماثلة أو الخافية، ويحافظ على ما يمكن تسميته بـ"المكتسبات" البنيوية الأكيدة في درس القصيدة بوصفها نصًا. إلا أن النص ليس "بنية" لا تعكس غير نفسها، وإنما تحيل كذلك على غيرها، ما أجمعه – في صورة تمثيلية مأخوذة من الخطاب عن فن اللوحة – في الحديث عن أن النص "مرآة"، من جهة، و"نافذة تفضي إلى خارجها"، من جهة ثانية. لم يعد النص "سميكًا" بأكثر من معنى (أي بما يجعله مادة كافية ومكتفية بموادها في الدرس، ولا ما يجعل النص معتمًا عما يتعين فيه من خارجه)؛ بات النص الشعري كثيفًا ومشعًا، في الوقت عينه؛ وهو : "مرآة" و"نافذة" في الوقت عينه.

هكذا ينتظم الدرس بين معاينة النص، بما يفيد عن بنائه الخصوصي، وبما يكشف عن "تناصيته" (بأكثر من معنى)، أي عن تفاعلاته مع ما يعود إليه ويحيل عليه ويتعالق معه. هكذا ينفتح درس النص على اجتماعيته وتاريخيته، بما فيها من أصوات وأصداء، من تمثلات واستعادات، من استقراضات وتحويرات، و"تموقعات" واحتجابات وغيرها من تشكلات تعبيرية مما تنتجه كفاءة الشاعر في تملكها الخصوصي للعالم، وفي كيفية اندراجها فيه.

أتوقف، في هذه المحاضرة، عند وجه من أوجه الشفافية في النص الشعري العربي الحديث، الذي يتجلى في كون القصيدة باتت ذات تخاطبية أكيدة، خافية وبينة، مع فنون كتابية و"مشهدية" مزامنة لها : منها ما يصل القصيدة بالرواية الحديثة، ومنها ما يصل القصيدة بفنون العرض، من مسرحية ولوحة، وسينما وغيرها. باتت القصيدة "بصرية"، وليست قولًا وجدانيًا أو تخاطبيًّا وحسب : باتت القصيدة ترى إذ تنكتب. هذا ما يجعل الدرس يتوقف لاستجلاء أسباب حدوث هذه "البصرية"، واجدًا إياها في سردية تتوسل النسق السينمائي بوصفه مُسهمًا في الانبناء الشعري للشكل والمقطع والسطر في القصيدة.

أتوقف، لهذا لغرض، عند مجموعتَي شعر لمحمد الماغوط وبدر شاكر السياب : "حزن في ضوء القمر" (1959)، و"أنشودة المطر" (1960)[1].

القصيدة تخرج من مدارها البلاغي

أتوقف، بداية، عند أمثلة في التشبيه مستقاة من مجموعة الماغوط المذكورة :

"الخوف يصدح كالكروان"

"هذه السحابة المقبلة كعينَين مسيحيتَين"

"سعال الغابات"

"صرير الحطب يئن في زوايا خفيه"

"الحب خطوات حزينة في القلب – والشجر خريف بين النهدين"

...

يستوقف، في هذه الأمثلة، في التفاتة أولى، أنها غير مألوفة، بل مفاجئة، ما قد يُعدُّ فقط ضمن دائرة التجديد أو التنويع البلاغيين. ولو جرى الفحص المزيد لهذه الصور البيانية لأمكن التنبه إلى أن الشبه – أساس المحاكاة في الصنيع الشعري – قد اختل، فلا تظهر صفة التشبيه أكيدة في غير مثل أعلاه.

إلا أن التفاتة ثانية تُظهر تشكًلا جديدًا يصيبها، ويتعدى "الموضعية" التي كانت تسم الصورة البيانية في البيت التقليدي :

"شَعرُك الذي كان ينبض على وسادتي

كشلال من العصافير

يلهو على وسادات غريبه

يخونني...".

العلاقات، هنا، أكثر تركيبًا وتداخلًا بين السطور الأربعة، حيث إن المبتدأ ("شعرك") لا يجد خبرَه إلا في الجملة الفعلية ("يخونني") في السطر الرابع؛ كما أن علاقة المشبَّه ("شعرك") بالمشبّه به ("كشلال") تنتقل بين السطر الثاني والسطر الثالث، فضلًا عن أن للمشبَّه فعلًا عالقًا به، ما ينتقل بين السطرَين الثاني والثالث... وهو بناء يحتفظ بمقادير من الاستقلال لأطراف الجُّمل، فتبدو كل جملة أو طرف منها في وضعية منفصلة عن غيرها. إلا أن هذا الإظهار النحوي لا يغيِّب كون العلاقات باتت معقدة للغاية بين الأسطر المدروسة؛ وهو ما يحتاج إلى تبيان أشد :

"شعرك (الذي كان ينبض على وسادتي/كشلال من العصافير/يلهو على وسادات غريبه) يخونني...". فالبناء النحوي يشير إلى اللزوم بين "شعرك" و"يخونني" وفق علاقة استعارية بينة. إلا أن هذه الاستعارة تعترضها، أو تتعالق بها أكثر من استعارة وتشبيه : "شعرك" – "ينبض" : (استعارة) + "شعرك" – "كشلال" : (تشبيه) + "كشلال" – "يلهو" : (استعارة)...

البناء متداخل الصور البيانية، ما احتاج إلى تفكيك، وما جعل الشبه "ملتفًّا" على نفسه (إذا جاز الوصف) ومتداخلًا، وأخرجَ البناءَ بالتالي من "موضعيته" المعروفة، ووضعَه في تشكلات غير معهودة. ففي القصيدة القديمة، يمكن القول إن الصور البيانية "موضعية" بمعنى ما، تتعيَّن في صدر البيت أو في عجزه، وربما تنتقل بين الصدر والعجز، من دون أن تتعدى حدود البيت الواحد في الغالب. أما في الأسطر المدروسة أعلاه فقد تبدلتْ العلاقات وتباعدت... بل يمكن الحديث عما هو أشد وأصعب، وهو أن انتظام علاقة التشبيه بين طرفَيه بات صعبًا، بل يختل، هو الآخر. فليس في مقدور الدارس أن يحصِّل من مجموع التشابيه والاستعارات ما يفيد معنى، أو معاني بينة، أكيدة، ما دام أن العلاقات باتت "ملتفَّة" على بعضها البعض.

ماذا لو أتوقف، في مسعى آخر، عند هذه التراكيب النحوية :

"صفراء كالسل"؛ "بلبل أحمر"؛ "لفمك الغامق كالجرح"؛ "عيونها الزرق"؛ "ماؤها الفضي"؛ "كالقارب الذهبي"؛ "أمام العينين الخضراوين"؛ "الكستنائي الشعر"؛ "شفتيه الورديتين"؛ "العيون العسلية"...

يمكن الحديث عن شاغل لوني أكيد عند الماغوط، يتمثل في استعمالات عديدة لصفات الألوان. وإذا كان بعض هذه الألوان معتادًا في الشعر العربي، مثل الأصفر، أو الأحمر، والغامق، والأزرق، والفضي، والذهبي، والأخضر، والكستنائي، والوردي والعسلي وغيرها، فإن غيرها من الألوان مفاجئ، ولا سيما "الأشقر"، الذي يحضر بقوة في قصائد الماغوط :

"كالرعد الأشقر"، و"الرصيف الحامل طفله الأشقر"، و"يمامة شقراء"، و"كأمير أشقر الحاجبين" وغيرها [2].

هذا الشاغل اللوني يجده الدارس في قصائد لنزار قباني، قبل الماغوط، وبعد ابن الرومي الذي تنبه في شعره إلى سمات لونية وشكلية في الموجودات والهيئات والمناظر، على ما درستُ سابقًا. ما هو أكيد عند الماغوط، في الأمثلة المذكورة وغيرها، يتعيَّن في ميل بنائي وفق صورة مشهدية، ما يتعدى التشبيه والاستعارة وغيرهما، أي ما يدرجُها في نطاق بنائي (وجمالي) مختلف. فالتشبيه يقع في مشهدية عريضة، كما في هذه الأمثلة :

"الزناد الوحشي هادئ أمام العينين الخضراوين"؛

"يلهثُ ويدوي ذلك العريسُ المتقدم في السن/ويخبطُ بذيله كالتمساح على وجه آسيا"،

"الخريف يتدحرج كالقارب الذهبي"؛

"كجيوش حزينة تجلس القرفصاء"؛

"أيتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس"،

"قطار هائل وطويل/كنهر من الزنوج".

أو يقع البناء في مشهدية مقرَّبة : "المأساة تنحني كالراهبة"، و : أو ما يجمع بين المشهدَين، العريض والمقرَّب، كما في مثلين أعلاه.

يجنح البناء، إذًا، صوب ما هو أبعد من حدود التشبيه أو الاستعارة، ليتشكل مشهد، أو لقطة، أو صورة كبيرة، مما يغتذي، من دون شك، من عين باتت "أليفة" مع بصرية جديدة، تحتاج إلى معاينة وفحص. هذا مدعاة لسؤال : أتتخذ هذه البصرية مصدرها وأدواتها وتجلياتها من فن الصورة "الممتدة"، فلا تتقيد بالصورة ذات الموضعية البلاغية، ولا تتقيد بالصورة "الثابتة"، كما في اللوحة والصورة الفوتوغرافية ؟ أتتخذ هذه البصرية مصدرها وأدواتها وتجلياتها من فن الصورة الممتدة، أي السينمائية ؟

السرد الصوري "الممتد"

أتوقف، في مجموعة السياب المذكورة، عند جمل ومقاطع وقصائد، ما يتعدى الوقوف الجزئي، الموضعي، كما فعلنا عند الماغوط. يعتني التحليل، هنا، بما يتعدى السطر والجملة، ويتناول علاقات التأليف والتركيب بين أـسطر وجمل عديدة، ما يبلغ قصيدة بكاملها، ويعاين بالتالي بناء القصيدة العام.

أول ما يستوقف، في هذه المراجعة، هو انبناء القصيدة وفق نسق يشبه الحكاية أو التناول السردي في "وضعيات" حكائية. ولو شاء الدارس التوسع في هذا الجانب لانتبه إلى اشتمال غير قصيدة على محددات قريبة أو مستقاة من السرد.

هذا ما يصحُّ في أكثر من قصيدة في المجموعة : "غريب على الخليج" (ص ص 9-14)، و"أغنية في شهر آب" (ص ص 19-22)، و"عرس في القرية" (ص ص 31- 34)، و"المبغى" (ص ص 122- 124)، و"المسيح بعد الصلب" (ص ص 128-132)، و"أنشودة المطر" (ص ص 142-150)، و"المومس العمياء" (ص ص 173-201)، و"حفار القبور" (ص ص 202-219)، و"الأسلحة والأطفال" (ص ص 220-242) وغيرها.

طلبتُ التوقف، بداية، لاستجلاء التشكلات السردية :

"الريح تلهثُ بالهجيرة، كالجثام، على الأصيل

وعلى القلوع تظل تُطوى أو تُنشر للرحيلِ

زحمَ الخليجَ بهن مكتدحون جوابو بحارِ

من كل حافٍ نصف عاري

وعلى الرمال، على الخليج

جلس الغريب يسرِّح البصر المحيِّر في الخليج" (ص 9).

هذا ما يمكن استخلاصه في العناصر التالية : الريح – القلوع – الرحيل – كادحون – الخليج – غريب...

وهي المحددات عينها التي يمكن الوقوع عليها في أكثر من قصيدة، كما في : "المومس العمياء" : الليل – المدينة – العابرون – المصابيح – عيون الضغينة...

"الليل يطبق مرة أخرى، فتشربُه المدينه

والعابرون، إلى القرارة مثل أغنية حزينه

وتفتحت، كأزاهر الدفلى، مصابيح الطريق،

كعيون "ميدوزا" تحجر كل قلب بالضغينه" (ص 173).

وهو ما يمكن الوقوع عليه في قصائد أخرى للسياب، كما في قصيدة "المعبد الغريق" :

"خيول الريح تصهل والمرافىء يلمس الغرب

صواريها بشمس من دم ونوافذ الحانة

تراقص من وراء خصاصها سرج وجمع نفسه الشّرب

بخيط من خيوط الخوف مشدودًا إلى قنينة ويمد آذانه

إلى المتلاطم الهدار عند نوافذ الحانة

وحدَّثَ وهو يهمس جاحظ العنينين مرتعدًا

يعبُّ الخمر شيخ عن دجى..." [3].

السرد الشعري "المقتَطَع" من الزمن

أمكن التحقق أعلاه من أن بناء القصيدة يقوم وفق تركيب سردي بين، له محددات مكانية وزمنية وشخصيات و"طباع" ووقائع، في مسار زمني محدد. وهو تلابسٌ بالتالي بين السردي والشعري، يمكن التحقق منه قبل السياب أو الماغوط؛ وللدارس أن يجده في مساع سابقة، سواء في استيحاء التاريخ القديم (مع خليل مطران في : "نبرون" و"مقتل بزرجمهر")، أو في استيحاء القصص الديني القديم (إلياس أبو شبكة في "شمشون" و"سدوم"، وسعيد عقل في : "بنت يفتاح"، ويوسف الخال في : "هيروديا"، وأدونيس في "دليلة"...)، أو في استيحاء القصص الأسطوري، ولا سيما مع "الشعراء التموزيين"...

إلا أن ما يمكن التحقق منه في قصائد للسياب مختلف، إذ يختلف بناء السرد فيها عن الإرث الحكائي العربي القديم (: "كان يا ما كان في قديم الزمان...")، ويبتعد عن السرد الإخباري الجاف لصالح التماهي بين المتكلم والمسيح أو عشتار أو قدموس وغيرها من الشخصيات التي باتت محلَ تمثُّلٍ وتشبُّهٍ، مثل "قيدوم" جديد للجماعة.

فما يختلف عند السياب يتعين في البناء السردي المعين زمنًا كما في الرواية الحديثة، كما تتجلى في أولى ظهوراتها مع الروائي الفرنسي هونوريه دو بلزاك (Honoré de Balzac) وغيره : ففي رواية "أوجيني غرانديه" (1833) نتحقق، منذ أسطرها الأولى، أن المنطلق السردي لا يبدأ من زمن قديم ممتد، كما في الحكاية، وإنما من زمن مقتطع من الجريان الزمني في تواقيت بعينها، وفي أمكنة محددة :

"هناك بيوت في بعض مدن الريف تُحْدِثُ (في نفْس الناظر إليها) كآبة (...). مبادىء الكآبة هذه تتعين في هيئة مسكن قائم في (مدينة) "سومور" (...). إن وصف بقية أقسام المسكن تبقى مرتبطة بأحداث هذه الحكاية (...). في العام 1819، في مطلع السهرة، في وسط شهر تشرين الثاني-نوفمبر، أشعلتْ "نانون" الكبيرة النار للمرة الأولى"[4].

هذا "الاقتطاع" الزمني، في "مرة أولى"، في توقيت بعينه، نجده في بداية غير قصيدة للسياب. تبدأ قصيدة "المومس العمياء" كما يلي :

"الليل يطبق مرة أخرى، فتشربه المدينه

والعابرون..." (ص 173).

وتنتهي القصيدة كما يلي :

"الباب أُوصدَ

ذاك ليل مرَّ

فانتظري سواه" (ص 201).

يمكن التنبه إلى أن القصيدة تبدأ، بعد حلول الليل، "مرة أخرى"، ما لا يعني التكرار وحسب، وإنما يعني خصوصًا ابتداء القصيدة من ليلة بعينها، وإن تكررت ليالٍ سابقة عليها. وهو ما يتأكد في ختام القصيدة : "ذاك ليل مرَّ"، ما يعني أن القصيدة انقضت بدورها، مثل الليلة التي ترويها.

هذه البداية والخاتمة ترسمان دورة زمنية، ومكانية، وحدثية، مقتطَعة وشديدة التعيين في الزمن السردي، بوصفه زمنًا اجتماعيًّا وتاريخيًّا، لا زمنًا سديميًّا غارقًا في زمن يتشبه بالتاريخ لكنه غارق في الأسطورة واقعًا.هذا ما يمكن تتبعه في "حفار القبور" أيضًا :

في بداية القصيدة :

"ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب، على القبورِ،

(...)

والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيورِ" (ص 202).

في ختام القصيدة :

"وتظلُّ أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد

ويظلُّ حفار القبور

ينأى عن القبر الجديدِ

متعثر الخطوات يحلم باللقاء، وبالخمور !" (ص 219).

تجري قصيدة "المومس العمياء" بين حلول المساء وانصرام الليلة، من دون أن يُقبل زبون على المبغى. وهو ما يجري أيضًا في "حفار القبور" : الخاتمة متشابهة، تُظهر "الانتظار المُجدِب" لكل من المومس وحفار القبور، حيث إنهما "ينتظران" زبونًا جديدًا من دون جدوى : زبون لمومس في المبغى، وزبونٌ ميتٌ لحفار قبور في مقبرة.

وهي حال "الغريب" أيضًا إذ تبدأ قصيدة "غريب على الخليج" عند الغروب، ثم : "وأتى المساء – والليل أطبق" (ص 11)؛ وتنتهي : "فما لديك (للغريب) سوى الدموع

وسوى انتظارك، دون جدوى، للرياح وللقلوع" (ص 14).

تنفصل قصيدة السياب عن زمن الحكي، وعن زمن الاستيحاء الأسطوري أو الديني، لصالح بناء يتفاعل ويتمثل البناء السردي الحديث. هذا ما يمكن تتبعه في محددات أخرى، قوامها شخصيات ذات "طباع" بعينها، وتقوم بأفعال مترابطة في أسباب حدوثها وما ينتج عنها.

هذا ما يظهر في "شخصيات"، لها أسماء (مثل "لواحظ")، أو وظائف بعينها ( : المومس، حفار القبور، البحارة وغيرهم)؛ كما أن لهذه الشخصيات سمات جسمانية أو نفسية أو أخلاقية تحددها وتتحرك وفق دوافعها : هذه وغيرها تشير إلى محددات تستقيها القصيدة من الرواية الحديثة، ما يحتاج، في حد ذاته، إلى مزيد من التفقد والفحص، ويتعدى سياق هذه المحاضرة.

بناء صوري حركي

إلا أن الفحص المقرَّب في هذه التشكلات السردية يُظهر تجليات يمكن تسميتها بالبصرية، بل بطرق في تنظيم الصورة نفسها. لنتوقف عند شخصية لواحظ :

"لواحظ المغنيه

كساعة تتكُّ في الجدار

في غرفة الجلوس في محطة القطار"

يعتني الشاعر بتقديم لواحظ بما يتعدى الإخبار نفسه، إذ ينحو التشبيه صوب بناء يقع أبعد من التجليات البلاغية : كان في إمكانه أن يكتب : لواحظ المغنية رتيبة في غنائها مثل ساعة بليدة... إلا أنه ذهب بالتشبيه صوب ساعة في جدار، في محطة قطار، بل في غرفة الجلوس فيها. وهو، في ذلك، لا يفيد إخبارًا عن المغنية، بل أكثر من ذلك إذ يعرض مشهدًا، صورة حيوية (ما دام أن الساعة تتك)، بما يفيد إمتاع العين، لا بوصفها قارئة وحسب، بل بوصفها مبصرة لمنظر، لـ"لقطة" حيوية واقعًا.

لنتوقف عند شخصية أخرى، بائع الطيور، في هذا المقطع :

"ويمرُّ عملاق يبيع الطير، معطفه الطويلُ

حيران تصطفق الرياح بجانبيه، وقبضتاه

تتراوحان (...)

وأعناق الطيور مرنحات من خطاه

تدمى (...)

خطواته العجلى، وصرخته الطويلة..." (ص 182).

نتبين، في هذه الأسطر القليلة، سعيَا وصفيًّا يقوم على إبراز الحركات ودلالاتها المبطنة : نراه، بحركاته، وبما يصحبه، من دون أن يطلق عليه الشاعر أي صفة اختصارية له ( : المسكين، المعدوم، المهمش...)؛ بل نرى الشاعر يعتني بوصف معطفه – على أنه هو "الحيران"، لا صاحبه، فيما الريح تتلاعب بيديه، فلا يتحدث عن رياح القدر التي تحاكي حياة هذا البائع البائس. بل يصف الطيور "المرنحة" بدورها مثل صاحبها، ما يشير إيحائيًا إلى أن حالها من حال صاحبها.

هكذا تتعين أفعاله في صور حركية، على انها بصرية : المعطف "طويل"، والخطوات "عجلى"، والصرخة "طويلة"... فهو يرينا عبر الكلمات ما لا يستقيم التقاطه لفظًا فقط، وإنما بما توفره العين. هذا ما يجعل السرد يتعين في "لقطات" تمثيلية، تعبيرية بالتالي، كما في هذين الشاهدين :

"ومقلتان تحدقان، بلا بريق

وبلا دموع، في الفضاء" (ص 204)؛

"وهزَّ حفار القبور

يمناه في وجه السماء، وصاح" (ص 204)...

هذا ما يمكن تتبعُه في أمثلة عديدة، تَظهر فيها عناية الشاعر في بناء الأسطر الشعرية، وسرديتها، وفق منطق "اللقطة"، كما يَظهر في هذين الشاهدَين الآخرين :

"يأتيه من غرف البغايا كاللهاث من الصدور

ويدٌ تشير إليه عن كثب، وقائلة تعال" (ص 182)؛

"وكأن بعض الساحرات

مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء

تومي إلى سرب من الغربان تلويه الرياح

في آخر الأفق المضاء" (ص 203).

ولقد انطلقتُ، في هذا السبيل الدراسي، من مفهومَين أساسيَّين بنى عليهما جيل دولوز (Gilles Deleuze) بناءه النظري في درس السينما، وهما : "الصورة بوصفها حركةً" (L’image-mouvement)، و"الصورة بوصفها زمنًا" (L’image-temps)، لكن المحاضرة تستقي من المفهومَين أساسهما التعريفي وحسب، وهما : الحركة، والزمن، متخلية عن تمام التعريف فيهما، إذ يعني تعريف "الصورة بوصفها حركةً"، عند دولوز، الكيفية التي يتم بها إشراك المتفرج بزمن الفيلم من خلال استثارة قواه الشعورية-المحركة له، وهي صورة مستقاة من بناء الأفلام قبل الحرب العالمية الثانية؛ أما تعريف "الصورة بوصفها زمنًا" فيعني، عند دولوز، الصورة التي تُبطل العلاقة السابقة المطلوبة مع القوى الشعورية-المحركة، وتقوم على علاقة بصرية وصوتية، أي بالزمن مباشرة، ما يناسب أفلام الموجات "الحديثة" في السينما [5]. ولقد عملت على تعيين كل مفهوم في صيغة تحليلية مناسبة حسب ظهورات القصيدة، النصية كما "التمثيلية" : استخلاص "اللقطة" في الحركة، و"اقتطاع" الزمن، كما جرى الحديث عنه أعلاه.

"اللقطة" بين عريضة وقريبة

ماذا لو نقترب، في صورة مزيدة، من تكوين هذا البناء البصري الحركي : اليد التي تشير إلى أحدهم - العين التي تشخص في الأفق – الأصابع التي تومي وغيرها... يصح في هذه التعيينات ما سبق أن قلناه في البناء السردي، وهي أنها مقتطَعة وموظفة في الجريان الحدثي. فهي تشير إلى حركات وتعبيرات جسمانية وأفعال جرى انتزاعها وتحديدها في ما يطلق عليه بناء "اللقطة"، أي الاقتطاع من مشهد، ما ينبني في "صورة"، وفق مبدإ التتابع والترابط.

الحديث عن "لقطة" أريد منه التنبه إلى بناء "بصري" في التشكل السردي : في القصيدة لا يتم "حكي" ما يتمُّ سرده، وإنما يُسرد بشكلٍ يُظهر المشهد في محدداته (مكان، زمان، وقائع، شخصيات وغيرها)؛ كما يُظهر المشهد بشكل بصري – "ممتد"، كما أستحسن تسمية هذا التشكل. فقد كان في إمكان القصيدة أن تروي، إلا أنها تروي بشكل "يُرينا" (فلا "يسمعنا" كما في حكاية :"كان يا مكان في قديم الزمان...") ما يجري؛ وبشكل يتعين فيه "الجريان" بشكل "ممتد”، أي في تتابع من الصور الحركية، المتواصلة والمتنامية.

والحديث عن "لقطة" يستوجب التمييز – على ما يمكن التنبه في غير قصيدة – بين لقطة "عريضة" وأخرى "قريبة" :

"الريح تلهثُ بالهجيرة، كالجثام، على الأصيل

وعلى القلوع تظل تُطوى أو تُنشر للرحيلِ

زحمَ الخليجَ بهن مكتدحون جوابو بحارِ

من كل حافٍ نصف عاري

وعلى الرمال، على الخليج

جلس الغريب يسرِّح البصر المحيِّر في الخليج" (ص 9).

يتبين، في مطلع هذه القصيدة، منظر ذات تحديدات مكانية وزمانية بما يرسم مشهدًا عريضًا واسعًا، هو منظر المرفإ، عند الغروب، أثناء هبوب الريح، التي تعصف بقلوع السفن، وازدحام رصيف الميناء بعمال كادحين وببحارة عاملين، قبل أن يفضي هذا المشهد المكاني-الإنساني في توقيت وظروف طبيعية محددة إلى مشهد قريب، ضيق، يشير إلى شخص بعينه غير المجموعة الإنسانية المذكورة، وهو : الغريب". ومن الملفت، في هذا الشاهد وغيره مما سبقَه، استعمالات فعل المضارع ("يعبّ"، "يسرِّح"...) التي تشير إلى زمن الفعل أثناء حدوثه، ما يكفل للجملة حدوثها الجاري و"الممتد" بالتالي.

وهو يكاد أن يكون المشهد عينه في قصيدة "المعبد الغريق"، التي تستجمع العناصر التحديدية عينها للمشهد العريض :

"خيول الريح تصهل والمرافىء يلمس الغرب

صواريها بشمس من دم ونوافذ الحانة

تراقص من وراء خصاصها سرج وجمع نفسه الشّرب

بخيط من خيوط الخوف مشدودًا إلى قنينة ويمد آذانه

إلى المتلاطم الهدار عند نوافذ الحانة

وحدَّثَ وهو يهمس جاحظ العينين مرتعدًا

يعبُّ الخمر شيخ عن دجى..." (مجلة "شعر"، م. س.، ص 45).

وهي العناصر التحديدية التالية : الريح – المرفأ – الصواري - الشمس الغاربة - الحانة – زبائن الحانة – الأمواج المتلاطمة ... وهي العناصر ذاتها التي تفضي، من عريضها، إلى لقطة ضيقة، هي لقطة الشيخ الذي يروي حكاية على مسامع الشاربين...

هكذا يمكن الوقوع على لقطة عريضة يمكن وصفها بالاستهلالية، إذ تعرض مكونات المشهد المكاني-الزمني-الاجتماعي الذي يدور فيه البناء السردي المقتطَع. ذلك أن العلاقة أكيدة بين اللقطة الأولى وما يليها، بل هي علاقة "تؤطر" أو تدرج باقي القصيدة في ما تندرج فيه وتنطلق منه.

هذا التقديم العريض يقتصر على أسطر قليلة، مقتضبة، في القصيدتين أعلاه، فيما يتخذ مقطعًا طويلًا في "حفار القبور" يكاد أن يبلغ الصفحتين في المجموعة الشعرية، قبل أن يفضي إلى "لقطة" أكثر تحديدًا وضيقًأ، وهي التالية :

"ثم ارتختْ تلك الظلال السود وانجاب الظلام :

فانجاب عن ظلٍّ طويل

يلقيه حفار القبور

كفان جامدتان (...)

وفمٌ (...)

ومقلتان تحدقان (...)".

قد يكون المقطع الاستهلالي مقتضبًا أو طويلًا، إلا أنه يؤدي الوظيفة عينها : تقديم الحال التي ينطلق منها البناء السردي المقتطَع. وهو ما يتتابع في لقطات أخرى، مترابطة الأسباب في ما بينها.

هذا المشهد العريض تتبعُه مشاهد أو لقطات قريبة، ضيقة، ما يشير إلى حركة بعينها، أو فعل محدد، أو ظهور شخصية وغيرها من "التقطيعات" الشعرية-البصرية التي ينهض عليها البناء العام :

"وهزَّ حفار القبور

يمناه في وجه السماء، وصاح".

أو هذه اللقطة من القصيدة عينها :

"كفان جامدتان (...)

وفمٌ (...)

ومقلتان تحدقان (...)".

أو هذه :

"ويشد حفار القبور على الزجاجة باليمين"...

لو شئتُ التوقف المزيد في "حفار القبور" لأمكن استخلاص اللقطات التالية، والتتابع المترابط بينها :

مشهد عريض استهلالي

ظهور حفار القبور

أقوال حفار القبور اليائسة

بلوغ الأقوال الصياح

الموتى في قبورهم

عودة حفار القبور إلى القول

ظهور ميت جديد

حفار القبور بين المقابر قبل أن "يتلاشى في الظلام" في نهاية المقطع الأول من القصيدة.

تنتقل القصيدة، في المقطع الثاني، إلى سياق عريض واستهلالي مختلف، ويقع في حانة، قبل أن يفضي المشهد إلى حفار القبور المتنقل في الدرب. ثم يعود حفار القبور إلى التعبير عن خطابه الباطني مستذكرًا أحداثًا سابقة من حياته المتعثرة.

أما في مقطع القصيدة الثالث فيتمُّ تقديم ما يحدث فوق أحد الدروب بين "التماعات الكواكب" و"الليل العميق" وخطى العابرين، و"نافذة" مكان، والتي تفضي إلى مرأى حارس لا يلبث أن يدخل إلى المكان المذكور، أي المبغى، فيما يتكشف أن الحارس المختفي لا يعدو كونه حفار القبور.

أما في المقطع الرابع والأخير من القصيدة، فنقع على استهلال عريض للغروب الموحش بين القبور، الذي لا يلبث أن يؤدي إلى مرآى حفار القبور وهو يتابع خطابه الباطني عن حاله البائسة :

"أأظل أحلم بالنعوش ؟".

ثم ينتقل إلى لقطة قريبة :

"وصوَّب مقلتيه إلى السماء

حنقًا يزمجر، ثم أطرق وهو يحلم باللقاء" (ص 219).

ثم تتتالى لقطات حركية متلاحقة متبوعة بصياح حفار القبور اليائس، قبل أن تنقفل القصيدة من جديد على مشهد عريض هو ما بدأت به وانطلقت منه :

"وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد،

ويظلُّ حفار القبور

ينأى عن القبر الجديد

متعثر الخطوات... يحلم باللقاء، وبالخمور".

بين سعة الصورة وضيق الألفاظ

اللقطة اجتماع حول حدث وفق محددات زمنية-مكانية-شخصانية تسهم في تقدم مسار السرد العام. وهو ما يمكن التحقق منه في بناء القصيدة العام، حيث إن تتابعها لا يقوم وفق مبدإ "وحدة البيت"، بل وفق السطر الشعري، حتى إن السطر نفسه لم يعد قائمًا بنفسه، وإنما "يجري" مع أسطر أخرى كما وجدناه عند الماغوط أعلاه ("كشلال...")، أو في كثير من مقاطع السياب. وأمكن التنبه إلى أن السياب يلجأ في أكثر من مرة إلى الشرطتين (- -) اللتين تحددان الجملة الاعتراضية أـو أكثر، ما يمتد أحيانًا إلى أكثر من سطر واحد، كما في هذا المثل :

"ثم اضمحل الحارس المكدود، والنغم الرتيب

- وقع الخطى المتلاشيات.. كأنه الهمس المريب –

ما زال يخفق من بعيد".

نتبين، في هذا المثل، أن الفعل اللازم لـ"والنغم الرتيب" لا يأتي مباشرة بعده، في السطر الثاني، بل يقع في السطر الثالث، وهو : "ما زال يخفق من بعيد". كما ننتبه إلى أمر أهم في هذه الأسطر الثلاثة، وهي أنها تتحدث عن فعلَين متزامنَين : ما يحدث للحارس والنغم الرتيب، وما يصيب الخطى المتلاشية. وماذا عن هذا المثل الآخر ؟

"دربٌ كأفواء اللحود –

لولا التماعات الكواكب، وانعكاس من ضياء

تلقيه نافذة – ووقع خطى تهاوى في عياء".

ننتبه كذلك إلى أن الشرطتين لا تقعان (كما في المثل السابق) في سطر واحد ومكتمل، وإنما في سطر وقسم من سطر آخر، إذ تقع الشرطة الثانية في منتصف السطر، لا في ختامه. كما يمكن التحقق أيضًا من أن وصف الدرب في السطر الأول "يجري"، بل يتوقف، ثم ينتقل إلى القسم الأخير من السطر الرابع؛ كما يمكن ملاحظة الأمر التالي، وهو أن المثل يقوم برسم فعلَين متزامنَين : ما يحدث في الدرب، من جهة، وما "تحيط" به من ظروف طبيعية (أضواء الكواكب)، ومكانية (النافذة وما تعكسه)، من جهة ثانية.

كما لو أن القصيدة تطمع في ما تقوى عليه صورة "جامعة"، ترسم وتعرض عناصر مختلفة، بين المكان ومحيطه ونطاقه العمراني، والبشري ضمنًا. وهو ما يوفره "اجتماع" اللقطة في السينما فيما يحتاج في الكتابة، في القصيدة، إلى سرد متواقت ومتعدد العناصر. هذا ما يتيحه بناء الشرطتين كتقنية، لها أن تجمع ما تستطيعه الصورة السينمائية بيسر طبيعي ناتج من طبيعة تكوينها.

لهذا يمكن التحقق من أن القصيدة تستجمع، في بنائها العام، مقومات بناء متأتية من فنون أخرى كتابية وبصرية وغيرها. فالقصيدة تستجمع قصة مقتطَعة مركَّزة حول شخصية بعينها، ما يتعين في وصفها ومسارها، وانتظاراتها ومآل توقعاتها وأحلامها؛ وما يتعين أيضًا في حواراتها الباطنية، أشبه بحديث المتكلم لنفسه ("المونولوغ") في المسرحية أو في الفيلم السينمائي، أو الحديث الباطني أو الاسترسال في الرواية. كما تضمن القصيدة شبكة علاقات الشخصية الرئيسية بغيرها، مثل المتكلم في "أنشودة المطر" مع حبيبته التي غاب عنها، أـو أمه المتوفاة باكرًا إذ يتذكر قبرها، أو الجوعى في قرى العراق المجدبة من دون مطر...

فما تستجمعه اللقطة من محددات وعناصر يجري توظيفه في مسار، له وقفات متلاحقة ومترابطة الأسباب، ما يبني لمجموع اللقطات مسارًا متنقلًا له غائية سردية، تنطلق من مفتتح سردي، وتنغلق على خاتمة سردية تستجمع وتلخص منتهى هذا التتابع : وهي غائية "الانتظار المجدِب"، كما أمكن التنبه إليها في عدد من قصائد السياب : انتظار المطر، انتظار ميت جديد، انتظار زبون للمومس، وغيرها من الانتظارات المجدِبَة.

عين للقصيدة لكي تسرد

قصائد الماغوط والسياب "شفافة" بهذا المعنى، إذ تبدو في عدد من تشكلاتها وتعبيراتها "متفاعلة" مع ما يحيط بها، وما ترويه من المحيط التاريخي والاجتماعي.بل يمكن القول إن المتكلم في غير قصيدة يُقبل على ما يقترب من السرد الذاتي : في إحالات الماغوط إلى "هجرته" إلى المدينة، وفي هامشيته وتشرده فيها؛ أو في إحالات السياب إلى يتمه الباكر، و"غربته" طلبًا للعمل وتحصيل لقمة العيش في الكويت...

هذه العلاقات بين القصيدة والرواية والفيلم السينمائي أكيدة ومتداخلة، بحيث نتبين في أسطر القصيدة ما يبنيها كما في ترابط الأحداث السردية، أو في "لقطات" السيناريو المتتابعة... بل يمكن الحديث عن نوع بعينه من الأفلام، الأميركية خصوصًا، التي تمهد لقصصها بمشاهد عريضة : في ولاية، ثم في مدينة، في شارع، في بناية، قبل أن تفضي إلى شقة بعينها، أو إلى محل، أو إلى رجل عابر في الشارع بحيث تتبعه الكاميرا، مثلما تتبع القصيدة وقع خطواته وانتقالاته.

إلا أن هذه القصائد تحفل بإحالات أخرى، تتعدى دمشق أو بغداد، أو جيكور، لتتحدث عن السينما والفيلم والأسطوانة والجريدة والمذياع وغيرها : يشير الماغوط إلى : "في غرفتي الممتلئة بصور الممثلين" (ص 49)، وإلى "الأفلام الخليعة" و"دور السينما" (في قصيدة "القتل"، ص 85 و91). فيما يتحدث السياب عن "المذياع"، و"دورة أسطوانة"، و"الجريدة"، و"ما اختط من صورة في الحجار" (ص 228)، والنحات والتمثال والخزف و"أسطوانات الغناء" وغيرها. كما يتضح أن السياب يقرأ في كتب وجرائد، ما تحفل به القصائد من إحالات على أحداث جارية (في تونس، مع جميلة بوحيرد، أو في هيروشيما)، أو إلى ما كتبه بول إيلوار وغارثيا لوركا وما أورده كتاب "الغصن الذهبي" لجيمس فرايزر عن الأساطير الشرقية (الذي ترجمه جبرا إبراهيم جبرا إلى العربية في بدايات صدور مجلة "شعر") أو الأناجيل (مع المسيح) وغيرها.

يكتب السياب : "وأمثِّل دَورَ المحب التعيس"، ما له أكثر من معنى ودلالة : يتحدث المتكلم عما بات يعرفه، وهو "دور" المحب التعيس في السينما طبعًا، وربما في المسرحية؛ كما يشير القول إلى غير ذلك، وهو أن المتكلم بات يتكفل بأكثر من "دور" في القصيدة : ما عادت القصيدة قولَ المتكلم الاستحواذي لها، بل باتت كفاءة الشاعر تتوزع في غير "دور"، وبما يناسب في بناء قصيدةٍ باتت تجنح وتقبل ببناء متعدد وصراعي – درامي، في السينما. باتت كفاءة الشاعر تتشبه بما يقوم به كاتب المسرحية أو كاتب السيناريو [6].

يصبح المتكلم في الشاعر قابلًا لـ"أداء" أدوار، أكثر من "دور"، بحيث تتحول القصيدة إلى "خشبة"، كما يقال في المسرح، أو في العرض السينمائي؛ خشبة يتنقل فوقها الشاعر-المتكلم في أكثر من دور، سواء إن تكلم بلغة المتكلم، أو المخاطب، أو تحدث عن "غائب" فيما يتلطى خلفه...

يكتب السياب في قصيدة "المُخبِر" :

"أنا ما تشاء أنا الحقير

صبّاغ أحذية الغزاة وبائع الدم والضمير

للظالمين. أنا الغراب

يقتات من جثث الخراف. أنا الدمار، أنا الخراب

(...) أنا الحقير" (ص 27).

ها ما نجده في غير قصيدة للماغوط : "أنا حذاء"؛ "كم أود أن أكون عبدًا حقيقيًّا"؛ "لكم طردوني"؛ "لا أحد يزورني" وغيرها.

هذا الاضطلاع بدور، بجملة أدوار، لا يناسب "هوية" الشاعر الفردية والاجتماعية، لكنه يناسب دوره المستجد الذي تكفل به، وهو أن يكون "رائي" الحياة الاجتماعية والمعبِّر الدرامي عنها. وهو ما يجده الدارس في هوية "ضدية" مماثلة يطنب الماغوط فيها في نسب صفات مستقبحة إلى المتكلم في القصيدة. ذلك أن الشاعر بات يطلب من القصيدة ألا تكون منبرًا لخطبة، لإرسال خصوصي، وإنما خشبة لعرض، لتمثيل، متعدد الأدوار والمرامي. هذا يشير إلى أن الشاعر بات يطلب من القصيدة أن تكون "تمثلية" بمعنى ما، أي أن تعرض أحوالًا وأوضاعًا مستقاة من المعاينة، أو التخيل الاجتماعي والتاريخي الموافق لزمن الشاعر، أو لتمرير "رسائل" إيديولوجية وسياسية عن "المُبعدين" والمهمشين والفقراء والمعدومين، مثل المومس [7] والكادح وحفار القبور [8]وغيرهم.

هذا ما يجعل القصيدة "حاضرة" في زمنها التاريخي والاجتماعي؛ وهو ما يعايشه الشاعر، ويتمثله، ويطلب استحضاره، و"تمثيله" (بأكثر من معنى). وهو ما يجعل الشاعر يقترب، ليس من فنون الكتابة المتعددة والمتنوعة فقط، وإنما يقترب أيضًا من فنون التمثيل الصوري، الذي عرفه الماغوط أو السياب في النهوض العربي لفن اللوحة خصوصًا (لا التمثال حينها)، الذي عاد، هو بدوره، كما في أعمال فائق حسن وجواد سليم وسعيد شعيب ومحمود جلال وغيرهم إلى كثير من المشاهد والهيئات الاجتماعية، التي أخرجت السلطان و"الأعيان" من الصورة الفنية، لتحضر فيها صور وقصص مهمشين ومبعدين في الحياة.

لو شاء الدارس التعرف والتأكد من مرجعية السينما في القصيدة، لتنبه إلى حضورها الباكر، سواء في سورية أو في العراق : فقد عرفت حلب العروض السينمائية منذ العام 1908، ثم دمشق في العام 1912، فيما جرى العمل في عشرينات القرن العشرين على إنتاج أفلام سورية... وهو ما ترافق مع قيام صالات ودور للعروض (مثل سينما جنلق في دمشق، في العام 1916، في منطقة الصالحية، وسينما زهرة قرب ساحة المرجة، وسينما باتيه في العام 1918، وسينما الإصلاح خان أو سينما الفردوس بعد أن تحول المسرح القائم فيها منذ العام 1905 إلى سينما في العام1921...), وهو ما يصح في صالات ودور كثيرة للعروض، حتى إنها اتخذت لها أسماء أجنبية تأكيدًا وإشهارًا لهذا الكائن الاجتماعي والفني الجديد، مثل صالات : سينما سنترال، وسينما اللونا بارك، وسينما رويال، وسينما أوبرا (1920)، وسينما راديو، وسينما الكوزموغراف (1924)، وسينما روكسي وغيرها الكثير.

وهو ما عرفته بغداد بعد الحرب العالمية الأولى، التي انتقل إليها السياب عند انتقاله للدرس الجامعي في دار المعلمين، أو ما عرفته مدن عراقية أخرى، مثل البصرة التي انتقل إلبها السياب من قريته جيكور في قضاء أبي الخصيب القريب... ويرقى أول عرض سينمائي في بغداد، في عهد السينما الصامتة، إلى العام 1909، قبل أن ينشط بناء دور السينما وصالاتها ابتداء من العام 1921. وهي عروض شملت أفلامًا مصرية وأجنبية، قبل أن يتم إنتاج أول فيلم عراقي، "ابن الشرق"، لإبراهيم حلمي في العام 1946، و"ليلى في بغداد" لأحمد كمال مرسي في العام 1947 وغيرها.

يذكر أحمد عبد الصمد، في مقالة[9]، نقلًا عن جواد كاظم، أنه كان في البصرة، في الخمسينيات من القرن المنصرم، ما يزيد على إحدى وعشرين صالة عرض، ولا سيما في منطقة "العشّار" في المدينة، حتى إن الصالات كانت تقوم بدعاية ضاجة لأفلامها، إذ كانت تُقدم على طبع صورة لأبطال الفيلم، وترفعُها على قاعدة خشبية بارتفاع ثلاثة أمتار، ويقوم بالتجوال بها شخصان حاملان لها، في شوارع المدينة وأزقتها، فيما يتقدمهما شخص ثالث، خفيف الدم والحركة، وهو يصيح بالمارة عن اسم الفيلم وممثليه... وكانت تشمل العروض أفلامًا مصرية وأجنبية لمترو غولدن ماير وكولومبيا وغيرها.

الإنسان، وقد بات "مرئيًّا"

قد يبدو هذا الكلام غريبًا، أو مفاجئًا لدى دارس الشعر : كيف يمكن الجمع بين القصيدة والسينما ؟ هل تأثرت القصيدة بالسينما ؟ متى وكيف ؟ وهو جمعٌ – إن صحَّ - يفتقر بأي حال إلى أدوات تحليلية تناسبه، إذ إن عدة البلاغة لا توفرها له، وإن يتحدث البعض عن "تشبيه تمثيلي" و"استعارة تمثيلية"؛ وهو ما لا توفره كذلك أدوات التحليل اللساني وغيرها [10]. فكيف ذلك ؟

طلبتْ المحاضرة استخلاص هذه "البصرية" من مجموعتَي شعر لبدر شاكر السياب ومحمد الماغوط، مبرزة تشكلًا جديدًا للقصيدة العربية، سواء التفعيلية أو النثرية، يوفر للقصيدة هيئة بصرية، بل "تمثيلية". هذا يعني أن القصيدة باتت تنهل، في مصادرها، من مكونات مستجدة في المخزون الشعري، وباتت تتمثل هيئات لبنائها العام تقع خارج البلاغة، ذات النطاق الضيق والموضعي، وتأخذ من الصورة، بصيغها المختلفة، مكونًا جامعًا وعرَضيًّا لها. باتت الصورة تتعين في لقطات، ذات محددات مستقاة من الصورة السينمائية خصوصًا، ما يتعين في "لقطات"، عريضة وقريبة، متتابعة ومترابطة وفق "اقتطاع" في الزمن، مستقى من الحاضر التاريخي، لا من المحكي الأسطوري أو الديني القديم.

هذا ما أتاحه درس القصيدة بوصفها "نصًا شفافًا"، أي التنبه إلى ما تحمله ألفاظ القصيدة وتراكيبها من تقديمات وصور وأشكال ترابط، على أنها تحيل وتتعالق مع "خارجها"، سواء أكانت نصوصًا أو أعمالًا فنية وسينمائية وغيرها، أو صورًا و"نماذج" اجتماعية مستحسَنة ومطلوبة في السياق السياسي أو الاجتماعي المحايث.

هذا يعني، ويتطلب، "فتح" القصيدة العربية على ما كانت "تعايشه" في زمنها، وما كانت تتأثر به بوعي أو من دون وعي، فكيف إن تحقق الدرس – كما في هذه المحاضرة – من أن السياب وضع لعدد من قصائده خطة بناء جديدة في الشعر العربي، أي البناء وفق "اقتطاع زمني". وهو تشبهٌ بنائي بما كانت قد قامت عليه الرواية الحديثة، والمسرحية، واللوحة في محاكاتها لـ"اللقطة" المعبِّرة.

وهو ما بات يصل الطالب قبل أن يصبح شاعرًا : في الكتاب، والجريدة [11]، وصالة السينما، والخشبة المسرحية، والمعرض النشكيلي وغيرها من وسائط الذيوع والتواصل.

هذا ما قام البعض بدرسه، مثل فيليكس غاتاري (Felix Guattari) وجان-كلود بولاك (Jean-claude Polack)، لجهة تأثير السينما على تشكيل اللاوعي الإنساني [12]، فكيف على وعيه واختياراته البنائية والجمالية! وما قاما بدرسه انصرف إلى معرفة "تأثيرات" ظهور السينما على "ذاتية" الفرد، بعد أن أصبحت الشحصية السينمائية و"مناخاتها" وعاداتها وسلوكاتها وطرقِ لبسها وظهورها وغيرها نوعًا من "الحياة الثانية"، أو "الأخرى"، أي التي باتت ممكنة للمتفرج بوصفه فردًا وكائنًا اجتماعيًّا، له أن يبرز "ذاتيته" ويُظهرها لنفسه ومع غيره. باتت السينما توفر "أنماطًا" قابلة لـ"التذويت"، إن جاز القول. يكتب السياب :

"أكاد أسمع في الخيال

أغنية تصف العيون

تنثال من مقهى، فأنصت في الزحام، وينصتون" (ص 209).

قد يبدو موقف كافكا من الصورة السينمائية مخالفًا لهذه الوجهة، إذ تحدث عن أنه يجب إغماض العينين لرؤية هذه الصور، ما له أكثر من تفسير : يشير كافكا إلى صور "السينما الصامتة" تحديدًا، التي عرفها، وكانت صورًا "آلية" ومرتبكة الترتيب والظهور في تلك السينما المتلعثمة؛ ولعله يشير أيضًا إلى صورة مختلفة يطلبها في أدبه، وهي الصور الكابوسية التي ما كانت تتكفل بها بعد بدايات السينما.

أما دارس الجماليات جان-لوي شيفر (Jean-Louis Schefer)، فقد عالج مسألة "إراءة" الإنسان، أي جعله مرئيًّا؛ وهو ما وفرته السينما له. ففي حسابه، لم يكن الإنسان مما يُرى، بل أصبح كذلك، حسبما درس في كتابه : "إنسان السينما الاعتيادي" [13].يؤكد شيفر : "السينما مكَّنتنا من جسم الآخرين لصالح تاريخنا الشخصي غير المكتوب بعد" (م. ن.، ص 101). ويقيم شيفر التمييز بين ما تتكفل به الفنون الأخرى، إذ "تُرينا" أجسام الآخرين بصورة "جامدة"، فيما تمكننا السينما وحدها من أن نرى مشهدًا لها، و"شفافًا" [14] (حسب لفظه). هكذا لا يكون الفيلم نسخة "مشابهة" للواقع، بل أن العرض الصوري "شفاف" بدوره، مثل الوجه والقفا للحامل المادي الواحد. هكذا لا تنتج السينما جمالية مشابهة لغيرها من الفنون، بل تقرب ما هو متباعد في غيرها : تقرب بين الخيال والحلم والرغبة والحياة نفسها.

فالسينما تتيح، في بنائها، سبيلين في التأليف : "التأطير"، أي اقتطاع الصور من السياق (كما جرى الحديث عنه أعلاه)، والمونتاج، أي توليف الترابط بين الصور. هذا ما أخذت به القصيدة، كما أظهرتُ أعلاه، واتبعته في بنائها، ما يشير إلى تعالق أكيد مع الصورية التشبيهية، الناشطة في الإنتاجات العربية بعد الحرب العالمية الأولى، والمغذية للمخيال الفردي والاجتماعي في الوقت عينه :هكذا خرجت القصيدة العربية الحديثة من مدارها السابق، من احتكامها المرجعي إلى تقاليدها الخصوصية العروضية وغيرها؛هكذا أصبحت العين، لا الوجدان وحده، مكونًا بنائيًّا للقصيدة، ومنها العين المختزِنة للنسق السينمائي؛ هكذا لم تعد البلاغة كافية في الدرس الشعري، وإنما باتت تحتاج، في درسها، إلى أدوات تحليلية أخرى، بما يكشف عن "شفافيتها" الماثلة والخافية في آن.

للقصيدة عينٌ لترى، لتروي، لتكتب، من دون أن تفارق إمكانات اللسان التعبيري. تبقى القصيدة إرسالًا، تعبيرًا، لكنها تستعين بما تعاينه، وتتخيله، وتتمثله، في واقعية تشبيهية مزيدة، بما يقوي من "مقصدية" الشاعر الفردية والاجتماعية في الزمن التاريخي.

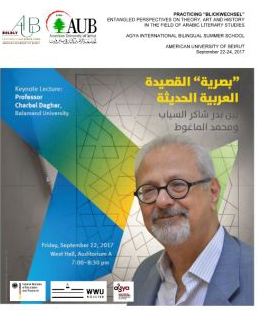

(المحاضرة الافتتاحية في الندوة العلمية : "نحو دراسات عربية برؤى متجددة"، الألمانية-العربية، الجامعة الأـميركية، بيروت، 22-24 أيلول-سبتمبر، 2017).

[1]محمد الماغوط : "حزن في ضوء القمر" (دار مجلة شعر، بيروت، 1959) : عدتُ إليها في طبعة ثانية : "الآثار الكاملة"، دار العودة، بيروت، 1980.

بدر شاكر السياب : ""أنشودة المطر" (دار مجلة شعر، بيروت، 1960) : عدتُ إليها في طبعة ثانية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1969 : وجب التنبه إلى أن عددًا كبيرًا من قصائد السياب الواردة في هذه المجموعة تعود إلى مطالع الخمسينيات، وسبق أن نشرها في مجلة "الآداب" البيروتية، مثل : "غريب في الخليج" و"أنشودة المطر" وغيرها.

[2]هذهالصفات اللونية معدودة الحضور في الشعر العربي، سواء القديم أو الحديث، فيما لو وضعنا جانبًا شعرَي ابن الرومي ونزار قباني، على ما درستُ في : "القصيدة والزمن : الخروج من الواحدية التمامية"، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015 :هذا ما يتضح في شعر قباني، منذ مجموعته الشعرية الأولى "قالت لي السمراء" (1944)، ص 53؛ وراجع في الكتاب عينه جوانب "فنية" في شعر ابن الرومي، ص ص 262-265.

[3]تعود هذه القصيدة إلى زمن آخر، إذ كتبت في العام 1962 : يمكن العودة إليها في مجلة "شعر"، العدد 22، نيسان-أبريل 1962، ص 45، وقد اخترتها للتأكيد على استمرار السياب في المسعى البنائي عينه.

[4]Honoré de Balzac : Eugénie Grandet, Librairie Générale Française, Paris, 1983, P. 31-32.

[5]Gilles Deleuze . L’image-mouvement, éditions de Minuit, Paris, 1983,

Gilles Deleuze . L’image-temps, éditions de Minuit, Paris, 1985,

[6] وجب التنبه، في هذا السياق، إلى أن فن الصورة بلغ دور السينما العربية بقوة أكبر من صورة العروض المسرحية، فيما خلا بيروت والقاهرة.

[7] يمكن التنبه إلى شخص "البغي" أو "المومس"، قبل ئلك، في شعر إلياس أبي شبكة، ولا سيما في مجموعتّيه : "أفاعي الفردوس" (1938)، و"غلواء" (1948)؛ وهو ظهور يستحق الدرس "النفسي" في صورة المرأة المشتهاة-المنبوذة في ما يتعدى هذه المحاضرة.

[8] وجب التنبه إلى أن جبران خليل جبران خصَّ حفار القبور بقصة ذات حوار فكري بعنوان : "حفار القبور"، في مطلع كتابه : "العواصف" (1920): جبران خليل جبران : "المجموعة الكاملة" – العربية، قدم لها وأشرف على تنسيقها : ميخائيل نعيمة، من دون تاريخ، ص ص 367-371.

[9]أحمد عبد الصمد : جريدة "المدى"، بغداد، 4-11-2012.

[10] يتحدث أ. ج. غريماس، في تقديمه لكتاب جماعي في السيميائية الشعرية، عن "شعرية السينما" من دون أن يشملها بتحليله :

- J. Greimas : Essais de sémiotique poétique (collectif), Larousse, Paris, 1972,

[11] يتضح، في حاشية مرفقة بقصيدة "المعبد الغريق"، عند نشرها، ولو بصورة ضمنية، أن السياب اطلع على حكاية المعبد البوذي في جريدة أو مجلة، بعد أن وقع على ما رواه أحد "المغامرين" (حسب لفظه) الأميركيين عن مسعاه للغوص والتوفق بالكنوز الغارقة مع المعبد (م. س. الصفحة نفسها).

[12]اشتغل غاتاري، في نطاق التحليل النفسي، على اللاوعي بوصفه غير قابل للدرس، بصورة منفصلة أو مجردة، أو في نطاق "اللغة" تحديدًا، وإنما في النطاق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الذي تتعين فيه "فردانيته" ومنها "تمثلاته" لهويته.

[13]Jean-Louis Schefer : L’homme ordinaire du cinéma, Gallimard, Paris, 1980, p 18.

[14]Jean-Louis Schefer : Images mobiles. Récits, visages, flocons, Paris, P O L, 1999, p 142.